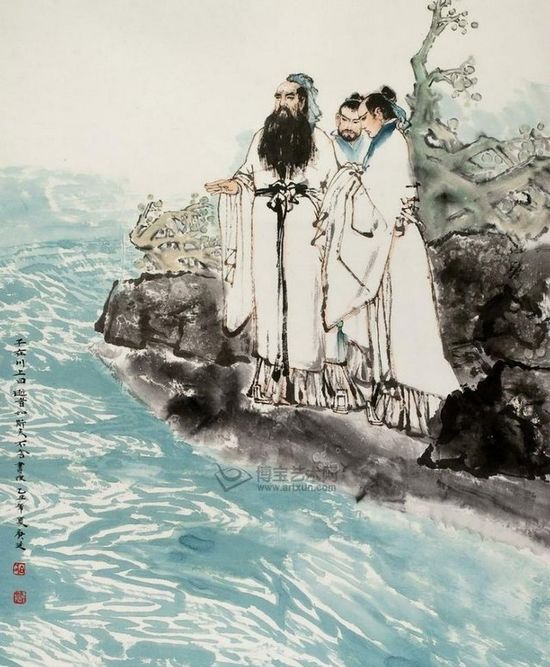

今人绘制的孔子临川观水图 (图源网络)

古人以何种态度来珍惜时间

跨在新年的门槛上,人们无不感慨时光流逝之迅速,真可谓“岁月不居,时节如流”。

“建安七子”之一的孔融,在52岁时写给曹操一封信——《论盛孝章书》,希望曹操能营救被孙策所困的盛宪(字孝章)。他在信中无限感慨地写道:“岁月不居,时节如流。五十之年,忽焉已至。公为始满,融又过二。海内知识,零落殆尽,惟会稽盛孝章尚存。”意为光阴不能停留,像流水一样消逝。我们很快就到了50岁的年龄,您是刚满,而我却已经超过两岁了。国内的相识知交,差不多都已故了,唯有会稽的盛孝章还活着。其中的“岁月不居,时节如流”一句,充分表现了古人惜时的意识和思考。

先秦哲学家中,墨子和庄子都提出过时间概念。墨子说时间用“久”字:“久,弥异时也。宇,弥异所也”,“久,合古今旦莫。宇,冢东西南北”。“久”与“宇”相对而言,前者指时间,后者指空间。“久”包括了古今旦暮各个不同的时段。庄子则分别用“宇”和“宙”指空间和时间:“有实而无乎处者,宇也;有长而无本剽者,宙也”,说的是空间是无边无际的,时间是无始无终的。

孔子关于时间的名言俯拾皆是,仅《论语》中就有“逝者如斯夫,不舍昼夜”、“日月逝矣,岁不我与”、“往者不可谏,来者犹可追”等等震古烁今之句。在先秦哲学家关于时间的论述中,更值得注意的是孔子“逝者如斯夫,不舍昼夜”这句话。孔子面对日夜不停流去的河水发出的这句喟叹,涉及对时间的认识以及对人生的体悟。时间本是看不见摸不着的,孔子在这里将时间具象化了。“逝川”的比喻,不但喻示了时间的流逝,也喻示了时间永不停歇、一去不返的特点。

时间意识,是人类智能和体悟达到成熟的一种标志。没有时间意识,就只有即时的感觉,而没有纵向的历史感,也就不知道自己生命的长短,不知道自己是生活在一个无尽的历史过程之中。然而,人类一旦有了时间意识,便随之产生了人生短暂的苦恼。庄子曰:“人生天地之间,若白驹之过隙,忽然而已。”时间的迅疾和人生的短暂,就这样紧密地联系在一起。如何协调无限的时间与有限的人生之间的关系,如何将有限的人生放到无限的时间流程中去,如何消除在历史长河中个体生命的孤独感觉,遂成为人类共同的困惑。

如何解决人类的有限人生困惑呢?古人大致抱有四种态度。

一种态度是挽住时间的流程,使得时间放慢甚至停滞。古人在诗歌中想象能挽住太阳的运行,也就挽住了时间的流程。屈原在《离骚》中写道:“吾令羲和弭节兮,望崦嵫而勿迫。”让周而复始用车驾着太阳由东而西前行的羲和神,放慢脚步以延缓时间的进程。曹操在《升天行》诗中也有类似的想象:“愿得纡阳辔,回日使东驰”,不甘心太阳西驰,想把太阳的车辔挽回,使它回到东方,使时间逆转。

另一种态度是延长生命的长度,以缩小生命与时间的差距。神仙之说和各种方术、丹术都基于这一愿望而存在。从秦始皇、汉武帝到后代的诸多帝王,何不将求生的欲望疯狂地投人到“奇龄迈五龙,千岁方婴孩”的追求上。

还有一种态度是增加生命的密度。一方面是及时行乐,所谓“昼夜苦短长,何不秉烛游”。另一方面,就是在有限的时间里做更多的事。古人将大禹作为惜时的榜样,“劳身涉勤,不重径尺之璧而爱日之寸阴”。所谓“盛年不重来,一日难再晨。及时当勉励,岁月不待人”的诗句,表达了古人这种珍惜时间的思想境界。

再有一种态度是纵浪大化,不喜不惧,听任自然。如陶渊明,既有建功立业的壮志,所以珍惜光阴。但他也有另外的一面,就是无意于生命的有限与无限,既不求此生之延长,也不求荣名之永存,而是以一种超然的态度对待生死。如李白更为超逸,他认为万物的兴歇都出于自然,时间的流逝也是自然的现象。人应顺应自然,进而与自然融为一体。

人类的时间概念,来源于对事件先后顺序的排列,对因果关系的了解,对昼夜交替和季节变迁的认识。当人类文明发展到一定程度的时候,这些感性认识逐渐升华为理论。从古希腊的柏拉图、亚里士多德,到古印度佛教以及中国儒释道各家,都对“时间”作了许多深奥的的探讨。当然,古人对时间的认识毕竟是简单而朴素的。但是,古人“逝川之叹”这个哲学与文学的主题,不断吟咏为动人心弦的歌唱,仍然给今天的人们以激动人心的力量。

古人绘制的孔子在川观水图