甘肃省甘南藏族自治州卓尼县是当年记者随创作一部有关卓尼红色土司题材电视连续剧考察组的重点走访地区。卓尼县历史悠久,风景秀丽,物产富饶,人杰地灵。卓尼自然景观雄奇壮美,具有原生态性、神秘性和多样性,是全国生态旅游县之一。旅游资源集自然生态文化、藏传佛教文化、觉乃民俗文化、土司历史文化、洮砚艺术文化之大成,卓尼素有“藏王故里”、“洮砚之乡”的美誉。

卓尼街景(摄影:冯赣勇)

由于这里是土司杨积庆的出生地和重要领地,所以在卓尼县城内建有一座“杨积庆烈士纪念馆”。因纪念馆与“卓尼土司历史陈列馆”刚好在一处,所以这里对人们了解卓尼的历史发展也大有益处。

纪念馆留影(摄影:徐真)

2010年4月18日,考察组首先前往这里参观。走进杨积庆烈士纪念馆,首先映入人们眼帘的是一座六角形重檐亭阁式建筑,松柏环绕,绿草映阶。亭内矗立着杨成武将军亲笔题写的“杨积庆烈士纪念碑”,碑身高峻挺拔。

杨土司陵园一角(摄影:冯赣勇)

纪念碑背面是杨积庆烈士生平,碑文历历在目:“……杨积庆在党的民族平等团结政策感召鼓舞下,审时度势,采取果敢行动,积极支援红军,得到各族广大人民的响应和拥护,为中国工农红军北上抗日的伟大事业做出了巨大贡献。”

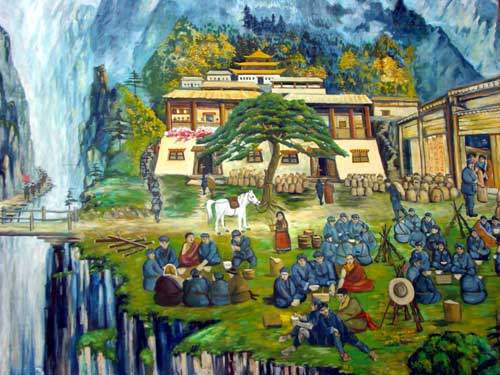

馆中的壁画(摄影:冯赣勇)

纪念馆的墙壁上有几幅生动的红军长征抵达甘南藏区的大幅彩色壁画;西侧是烈士遗物陈列室,回廊勾连,简朴庄重。走进陈列室,一张张黑白分明的老照片和烈士生前所用的物品,静静整齐地摆放着,诉说着烈士英雄而短暂的一生。

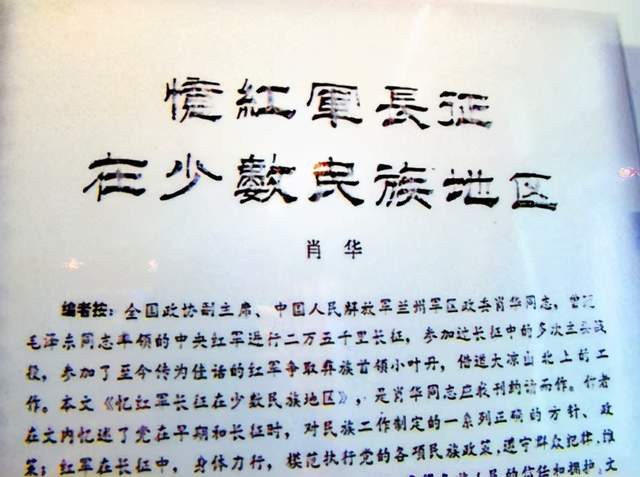

馆藏的影印件(摄影:冯赣勇)

在纪念馆的展柜里的一份文献资料引起了记者的注意,因为,那是当年时任中国人民解放军总政治部主任,著名的《长征组歌》的作者,共和国最年轻的开国上将肖华同志,留下的一篇《忆红军长征在少数民族地区》文章节选的影印件。

纪念馆展室一角(摄影:冯赣勇)

其中展出的一页文字记述道:“……在甘南,卓尼土司杨积庆受红军感召,主动撤除鉄布防务,并将鹦哥花园仓粮几百石接济过境红军;由于红军争取了民族、宗教上层人士的合作,为红军争取了战机,避免了许多不必要的流血和损失,今天回顾这些情况,更加深切地感到党的民族政策的英明与正确。”这段文字从一个侧面,生动地表述了杨土司在红军长征时所做出的贡献。

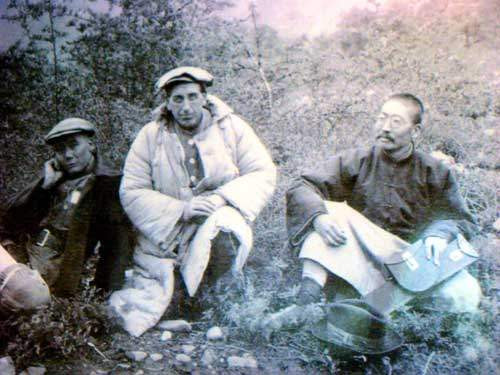

杨积庆、洛克、范长江合影

在纪念馆中还有一张黑白照片也很珍贵,上面是新闻工作者范长江与土司杨积庆和前来卓尼探秘的美国科学家洛克的合影。上世纪的1936年8月,范长江作为《大公报》旅行记者将其沿途见闻的通讯集结出版了《中国的西北角》一书,向读者真实地还原了当时中国工农红军长征的情况,在中国的通讯史上具有重要的里程碑意义。而卓尼以及卓尼土司杨积庆正是书中的重要组成部分之一。

红军到卓尼壁画(摄影:冯赣勇)

逝者已往矣!现每逢清明时节,杨积庆烈士陵园的墓前总是哀思无限,洁白的花圈倾诉着后人对先烈无尽的追忆和发自内心的仰慕,激发藏汉民族兄弟团结一心,永远向前。如今,杨积庆烈士纪念馆现已成为卓尼县的爱国主义教育基地,对于教育青少年一代传承文明、继往开来具有深远的历史意义和重大的现实意义。

卓尼禅定寺门首(摄影:冯赣勇)

考察组结束了杨积庆烈士纪念馆的参观后来到著名的卓尼禅定寺瞻仰。禅定寺位于甘肃省卓尼县城北约半公里处的平台上。又称“卓尼寺”,藏语全称为“噶丹谢周当增达吉琅”,意为“兜率论修禅定兴隆洲”。

寺前合影(摄影:冯赣勇)

禅定寺这里山顶祥云缭绕,山下洮河似玉带缠腰。寺院环望群峰,俯视洮水,真是弘扬佛法的灵光胜地。禅定寺距今已有750多年的悠久历史。

敬献哈达(摄影:冯赣勇)

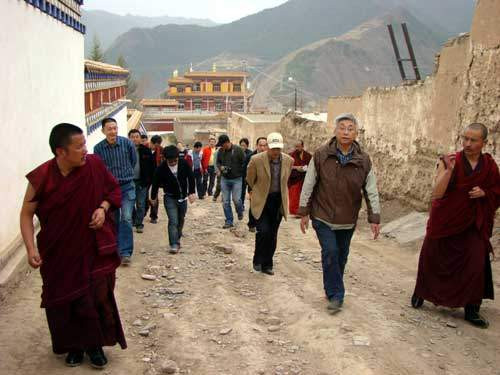

在禅定寺门口,迎候的寺院负责人向考察组的同志们敬献哈达后,带大家随即进入了寺院。在瞻仰中,考察组受到了寺内僧人们的热情接待。他们对杨土司后裔杨正带来的宾客来瞻仰寺院提供了极大的方便,一些平时不开放的地方也纷纷开启了方便之门。

寺内的壁画(摄影:冯赣勇)

禅定寺管理委员会主任和副主任二人,亲自陪同考察组先后瞻仰了释迦牟尼殿、大经堂、画廊、文思学院等。漫步在寺院中瞻仰,“煨桑”的清香,弥漫在空气中沁人肺腑。

寺内的佛像(摄影:冯赣勇)

瞻仰中,寺管会主任格桑嘉措详细介绍了禅定寺的发展历史:相传13世纪初,这里建有一座宁玛派小寺。约1269年,八思巴赴京,途经此地,留其随行萨迦格西•希日益西弘法。后经萨迦格西•希日益西努力,将原寺改为萨迦派寺院,并委托协地(系杨土司始祖)为寺主。明天顺三年(1459年)卓尼第二代土司之弟仁钦龙布(1439年)从西藏学成归来,改卓尼寺为格鲁派寺院,并担任了首任法台。

俯瞰禅定寺一角(摄影:冯赣勇)

自此,该寺发展很快。清康熙四十九年(1710年),卓尼第十代土司罗桑敦珠(杨威)次子阿旺赤列嘉措任该寺法台,康熙五十二年(1713年),随长兄杨妆松赴京晋见康熙帝。康熙帝封他为“崇梵净觉禅师”,敕赐“禅定寺”匾额。从此,卓尼寺又称“禅定寺”。

走进大经堂(摄影:冯赣勇)

此后,于1714年建参尼扎仓,1729年建居巴扎仓,约在乾隆年间建萨里哇扎仓(天文学院)和崇巴扎仓(法舞学院),从而发展成一座正规的格鲁派大寺,寺僧最多时达到3000人。

瞻仰禅定寺(摄影:冯赣勇)

禅定寺到清末时,因遭兵祸,僧众渐次减少。1927年,三马(马仲英、马延贤、马尕西顺)相继起事,使辉煌的禅定寺极其珍贵的文物遭到破坏,《大藏经》印版化为灰烬,现仅存版本留世,寺院从此衰落。

禅定寺闻思学院(摄影:冯赣勇)

1931年,禅定寺在卓尼第十九代土司杨积庆主持下重建,历时六年峻工。新建四大经堂及佛殿,但入寺僧人总不及前,仅有僧众400余人。杨积庆遇难后,年仅4岁的杨丹珠继任寺主,民国政府授“辅教普觉禅师丹珠呼图克图”衔号。

禅定寺的古围墙(摄影:冯赣勇)

禅定寺原来直接管辖尼月巴、岔道尔、马闹、冈梢等五座寺院,并统领44座小寺和17个教区。这些寺院和教区分布在原杨土司所豁48旗,即今卓尼、迭部、舟曲等县境内。

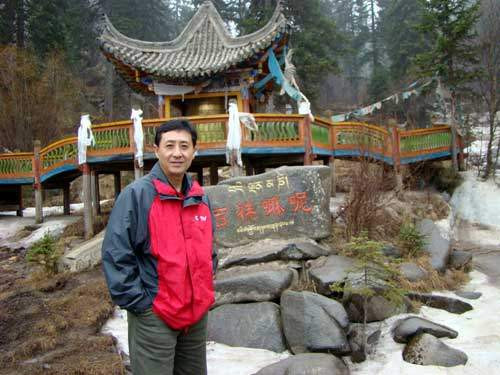

记者寺内留影(摄影:刘卫民)

此外,在色拉寺居曼扎仓设有本地区学僧的五个康村,与蒙古地方也有教务往来。寺内有策满林、伊犁仓、麻当仓、古雅、加唐、岔道匀古续等五大活佛昂欠。各昂前除与本地区各寺联系密切外,还与内外蒙古的一些寺院有宗教联系。

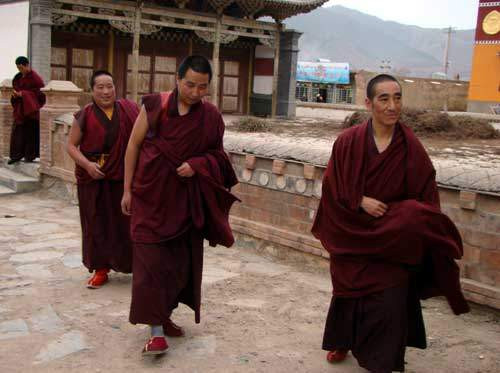

禅定寺的喇嘛(摄影:冯赣勇)

禅定寺原保存有相传龙树亲手塑制的十二转轮王像、亲手绘制的贝叶佛像、印度铸造的天女像、用蛇心檀香雕刻的毗沙门神像、《般若八千颂》贝叶经、尊者那若巴骨饰、卓尼土司先祖协地保护神“贡保”像以及宗喀巴大师著作手笔。可惜经多次浩劫,现已所剩无几。现寺内藏有佛经万余部。

合影留念(摄影:冯赣勇)

1958年,全寺有僧众三百余人,禅定寺教权历来由卓尼土司杨氏家族掌握,由出身于该家族的僧人担任僧官(后称堪布),总揽全寺政教事务。寺院管理体制分堪布和法台两大系统,总法台由堪布委任。全寺设四大扎仓,分别是参尼扎仓、萨里哇扎仓、居巴扎仓和崇巴扎仓,其它管理体制属法台系统。此后,又续建了天文历算学院、法舞学院及佛塔、佛殿等建筑,直至共和国建立。

法轮造型(摄影:冯赣勇)

党的十一届三中全会后,民族宗教政策得到落实,禅定寺也被批准开放。自1981年起,陆续修建了大经堂、闻思、密宗续部、时轮三个学院和辩经院、寺门及僧舍等建筑物80多幢,现有僧侣150余人。

远眺密宗学院(摄影:冯赣勇)

如今禅定寺寺门上的匾额为原中国佛教协会会长、书法大师赵朴初先生亲笔所书。端庄俊秀的“禅定寺”三的大字,砖雕于寺门顶端,引人注目。这座安多藏区历史悠久的藏传佛教名刹正逐步恢复它昔日的盛况。

俯瞰卓尼县一角(摄影:冯赣勇)

结束了卓尼禅定寺的瞻仰,电视连续剧《卓尼土司》(暂名)考察组也基本上完成了此次行程。此行,考察组无论在舟曲、迭部还是卓尼都获益匪浅,在为电视剧的后续创作打下坚实基础的同时,还使人们重温了一遍红军长征途中的一段历史,深刻地了解了卓尼红色土司的文化内涵。对电视剧创作的成功起到了至关重要的作用。

记者卓尼留影(摄影:徐真)

时任卓尼县委常委李志明副县长在欢迎考察组时说得好:要为“弘扬藏族传统文化,歌颂为卓尼人民走上光明道路洒下一腔热血的英雄,凝练卓尼精神,为当地的政治稳定,经济发展,文化繁荣,社会和谐做出贡献。”这个目标也正是电视剧今后创作的努力方向。

电影卓尼土司(资料)

2014年9月21日,一部由中央电视台电影频道与甘肃省委宣传部共同出品,中共甘南州委、甘南州人民政府中共卓尼县委、卓尼县人民政府、兰州电影制片厂、深圳市贰零壹壹文化传播有限公司联合摄制,并由杨滔执导,多布杰、王霙、刘劲、张光北、娟子等人主演的《卓尼土司》电影,在北京人民大会堂举行了首映式。记者为此十分高兴,因为《卓尼土司》电影的拍摄成功,从一个侧面弥补了电视连续剧始终未果的缺憾。不仅如此,2012年3月27日中央电视台科教频道的《探索发现》频道也播出了电视专题片《卓尼土司》,该片采用纪实手法纪录了杨积庆土司当年与红军的那段历史故事。

记者与杨正留影(摄影:关昀)

八年过去了,如今的甘南卓尼又有什么变化呢?近日,在与当年陪同考察组一行的杨积庆土司的孙子,原任甘肃政法大学公安学院党委书记,并当过卓尼县县长的杨正同志微信交流时得知,如今的卓尼取得了很大的发展,群众生活富足,幸福美满。

热烈的活动现场(秘境卓尼)

特别是每当在禅定寺举行的如金刚舞法会、晒佛节等一些群众参与性的宗教活动时,大家都身着鲜艳的藏族服饰在此欢聚一堂,禅定寺的活动现场,总是洋溢着一派热烈欢腾,快乐祥和的景象。(图文:冯赣勇)